第一设计院: 以高质量道桥设计为城市高质量发展奠基

市政基础建设是城市高质量发展的重要保障,道桥工程高质量设计则是城市高质量发展的基石。

无锡市政院第一设计研究院(道桥工程)与时俱进,不断提升设计手法、提高设计能力,在市政道桥设计中保持高质量、高水准,优秀作品相继涌现。

2020年,第一设计院共有8个道桥项目荣获江苏省第十九届优秀工程设计奖。其中,建筑路(梁湖路~湖滨路)工程获得一等奖;新沂市轻工路(G205~S323)工程、运河西路(钱皋路~凤翔路)、吼山北路(锡沪路~农博园)工程获得二等奖;彩林路(枫杨路~紫薇路)工程、地铁沿线道路改造及环境整治项目(人民路)健康路~解放东路、广澄路(凤翔北路~新锡澄路)周边环境配套新建工程、小娄巷历史文化街区室外市政工程等获得三等奖。

根据城市高质量发展需求,该院在项目设计中融合运用BIM技术,提升桥梁及管线综合设计质量及效率。同时,以工程技术落实海绵城市设计理念,因地制宜设计海绵设施;运用街区设计理念,统筹设计沿街建筑前区,通过“城市家具”提升城市环境品质、精神品质、文化品质、社会品质与服务品质等。其中,新沂市轻工路(G205~S323)工程较为典型地反映出该院在道桥设计中对相关技术与理念的综合运用。

1、轻工路概况及规模

轻工路是新沂市主城区内的一条南北向城市主干路,工程包括轻工路(徐海路~S323)、新郯路(西立交~G205)、西立交改造工程,其中包含道路8.4km、地下综合管廊5.3km、立交改扩建1.14km及3座桥梁。

轻工路辖江苏北大门,是连接山东郯城的交通主干道,同时是贯穿新沂南北全城的景观大道。该工程设计了全国第一个县级城市综合管廊,也是苏北第一个建设完成的综合管廊,并建成了苏北第一个智慧管廊控制中心,设计了苏北第一个BRT工程。项目先后斩获省优秀工程咨询成果三等奖和省第十九届优秀工程设计二等奖。

2、高质量设计创新点及关键点

① 西立交整体改造成为亮

西立交现状为双向四车道,下穿陇海铁路,与徐海路形成T形交叉口。轻工路建成后,双向四车道已无法满足新增交通与诱增交通需求,成为瓶颈路段。且西立交原纵坡较大,雨雪天气存在较大的行车安全隐患。而西立交段陇海铁路为多股铁路交叉区域,下穿拓宽改造难度较大,设计提出下穿改造降低纵坡的同时,增加上跨高架,极大提升了西立交通行能力,成为上下齐飞的亮点。

② 管廊施工创新采用叠合装配式技术

轻工路综合管廊在市府路交叉口预留双层管廊交叉口。市府路为新沂市重要的交通干道,为减小对现状交通的干扰,在采用分幅施工的同时,创新性提出在该交叉节点及过路管廊采用叠合装配式技术。该技术首次在综合管廊异形节点上采用,通过合理的板块划分,使得大部分砼浇筑、钢筋绑扎及模板工作在工厂内预制完成。现场仅需拼接并浇筑少量砼,极大缩短工期,且防水效果显著。

③ 开发使用专利技术提升设计品质

碾压路面井周压实用过渡井盖

项目在井周沥青铺设过程中开发并采用了实用新型专利《碾压路面井周压实用过渡井盖》,有效解决了井周沥青摊铺压实问题。

用于综合管廊变宽段的电缆支吊架

管廊支架是管廊重要组成部分,未解决吊架稳定性差、使用不方便等问题,项目在支架安装过程中创新采用门架代替吊架,极大提高了支架稳定性,并成功申请实用新型专利《用于综合管廊变宽段的电缆支吊架》。

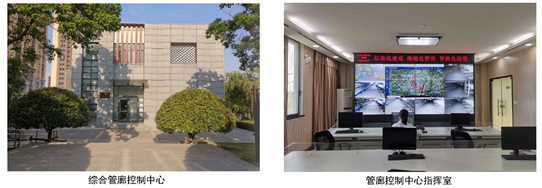

④ 规划设计了苏北第一个建成管廊和智控中心

项目团队编制《新沂市地下综合管廊工程规划(2015)》。轻工路管廊纳入电力电缆、电信电缆、给水管道、中水管道,确保了城市“生命线”的稳定安全,并注重管廊中心外立面、管廊出风口等设施的景观效果。为保证管廊后期智慧化管理质量,结构、建筑、电气、照明、通风、消防、自控、排水、火灾报警等专业协同配合,为同步建成的苏北第一座智慧控制中心提供运营条件,实现管廊智慧化管理,提升管理水平。

⑤ 管廊设施结合景观设计,提升外观美感

综合管廊控制中心位于路外绿化中及新戴运河畔,外立面与周围小区色调一致,与景色相映成趣;通风口及人员出入口外露地表部分位于侧分带、路外绿化内,多方案比选,体现新沂文化特色。

⑥ “桥景联动”,桥梁景观体现自然生态、休闲宜居的主旨

本工程设计桥涵三座:八一干渠桥、城中引河桥、新戴运河桥。轻工路穿过新沂市主城区和新安镇等人居密度较高的区域,市政设施建设注重“生态宜居、活力休闲”,强调人与自然的结合。桥梁多分布于居住用地周边,位于生态“绿廊”之中;桥梁结构以梁式桥为主,桥梁景观装饰体现自然、现代、休闲的主题与氛围。

⑦ 道路断面统筹布置

道路断面布置除考虑交通功能、路权空间外,还综合考虑管廊仓位、出风口位置、BRT站台布置、管线位置等。管廊仓位设置于人行道与非机动车道下;管廊与其他市政管线管位均在侧分带、非机动车道、人行道下,保证车行道内无井盖;BRT站台位于交叉口展宽段,无需压缩车道空间;出风口位置设于侧分带内,注重景观效果设计。

其中,BRT中央整体岛式站台位于快速公交线路中间的渠化段处,减少对道路空间的侵占。乘客利用交叉口人行横道线到达与离开站台,避免与机动车之间的相互干扰,避免人行过街设施重复建设。BRT站台与车道渠化综合考虑,通过渠化岛渠化出专用右转车道,保障交叉口通行能力不受站台影响。

⑧ 海绵城市系统管理雨水——“自然积存、自然渗透,自然净化”

根据新沂市降雨量与城市本底,因地制宜设计海绵设施。结合沿线大量开放式绿地、公园,设计简易型下沉式绿地,道路不设置侧石,雨天利用道路横坡直接将雨水排入绿地灌溉。设计充分考虑景观效果,设置卵石堆,既能一定程度防止土壤冲刷破坏,也能与自然景观协调,营造良好的视觉效果。

⑨ 街区化设计构建以人为本的生活圈

设计采用多种手法和元素营造街区氛围。卵石座椅:结合周边开放式绿地进行设置,金属网支护结构让卵石似自然垒起,与草皮、树木景色呼应协调。“福猪”石凳:“福猪”谐音“富足”,寓意市民生活富足、吉祥安康,表达了人民群众美好的生活愿望。植草砖停车位:掩映于绿地之中,现代化功能设施与自然景观和谐统一。侧分带内绿化高度渐变式设计:交叉口渠化段处采用低矮灌木,防止对视线的不良影响;道路标准段采用高大乔木遮挡非机动车道阳光,并起到良好的景观作用。交叉口处岛头栏杆设计:侧边设置栏杆防止行人横穿马路,保障交通安全;岛头圆弧处设置栏杆,防止车辆对交通信号灯的碰撞。

⑩ “多杆合一”设计,节约公共空间

轻工路与支路、次干路相交的小型交叉口,道路空间相对紧张。通过立柱式信号灯(辅灯)与行人过街信号灯的一体化设计,在保证有效视距的前提下,减少杆件对空间的占用。

路灯灯管下方设置喷雾装置,白天通过喷雾对空气加湿降温,夜间关闭加湿器,不影响照明功能使用。同时,水雾可吸附空气中的微小颗粒,降低粉尘对环境的污染,深刻实践“以人为本”的理念,使人居环境更加优美。